Die Fitness-Welle, die seit den „Trimm-Dich“-Spielen der goldigen Siebziger Jahre so manchen merkwürdigen Zeitvertreib von Aerobic über Zumba bis Piloxing hervorgerufen hat, verspricht ihren schuftenden, schwitzenden Anbetern körperliche Schönheit und dadurch Lebensverlängerung. Und wer verspicht, andere „fit für die Zukunft“ zu machen, der lässt Bilder von einem agilen Geist in schönen Körpern entstehen. Wer wollte das nicht wollen? Tatsächlich aber dachte der Sozialphilosoph Herbert Spencer, auf den der später durch Charles Darwin berühmt gewordene Begriff vom „Survival of the Fittest“ zurückgeht, gar nicht an Stärke oder Agilität, sondern an eine größtmögliche Anpassung an die äußeren Umstände. „Fit“ ist nicht der Stärkere, so erkannten beide bei der Beobachtung der Evolution, sondern der, der sich auf seine Lebensumstände am besten einzustellen versteht. Das Dasein mag so armselig sein wie das einer Amöbe – aber es zahlt sich aus…

Dass sich diese Erkenntnis auch auf das Wirtschaftsleben ausdehnen lässt, hat schon seit jeher die Beratungsbranche belebt, die besondere Fitness-Trainings fürs Manager und Trendscouts im Angebot hat. Dabei geht es immer weniger um den „Kampf ums Dasein“, sondern vielmehr um den Kampf ums Dableiben. Gründen ist leicht im Vergleich zum Überleben! Das beweist bereits ein Blick auf die Fortune500-Liste, den das American Enterprise Institute veröffentlich hat. Danach waren nur noch 61 Unternehmen, die die Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen vor 60 Jahren aufgeführt hatte, auch 2015 noch dabei – darunter Konzerne, die zahllose Häutungen hinter sich haben wie IBM und General Electric.

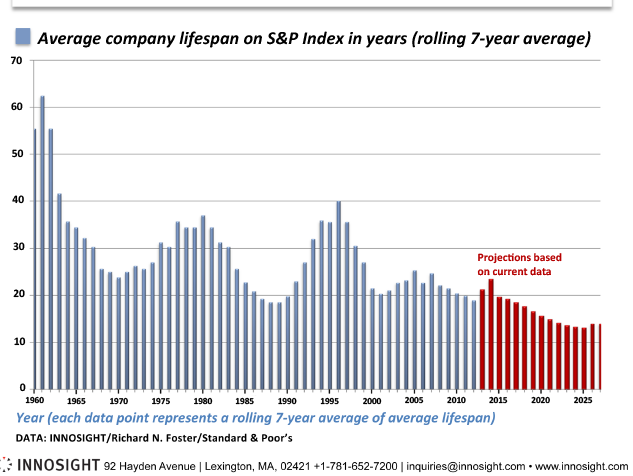

Mehr noch: Auf der Basis von Unternehmensdaten aus über 100 Jahren hatte das Marktbeobachtungsunternehmen Innosight schon zuvor die 500 im Standard & Poor´s Index aufgeführten Konzerne untersucht und erstaunliches zu Tage gefördert: Vor 60 Jahren hatten die Unternehmen eine Lebenserwartung von durchschnittlich 60 Jahren, das heißt: über diesen Zeitraum waren sie im S&P-Index aufgelistet. 1980 war die Lebenserwartung schon auf 20 Jahre zurückgegangen. Heute liegt sie durchschnittlich bei zwölf Jahren.

Die Firmen waren ausgelöscht, übernommen worden oder geschrumpft, weil sie sich den neuen Lebensumständen nicht länger anpassen konnten. Sie waren eben nicht „fit für die Zukunft“. Und dabei verlangt die Firmen-Fitness immer häufiger und immer konsequenter nach Neuausrichtung. Die disruptive Kraft der neuen Technologien, die nach der Massenproduktion erst eine Consumer-Orientierung und heute eine Consumer-Zentrierung verlangen, die auf „Losgrößen 1“, volldigitalisierte Geschäftsprozesse und agile Geschäftsmodelle hinausläuft, nimmt an Macht immer weiter zu. Besonders deutlich wird dies überall dort, wo Vernetzung und Digitalisierung „altem Eisen“ neues Leben einflößt: im Automobil- und Maschinenbau, im Einzelhandel, im Gesundheitswesen zum Beispiel. Und hier zeigt sich ein Clash of Cultures zwischen Neureichen und „altem Geld“. Siemens, Bosch, Daimler, BMW und Co. bemühen sich darum, die neuen Herausforderungen durch die alten Strukturen zu leiten, während Google, Facebook und Amazon Zug um Zug neue Betätigungsfelder für sich erobern. Wer dort der Fitteste ist, wird sich nicht an der Größe entscheiden, sondern an der Fähigkeit zur Anpassung.

Das ist die gute Nachricht für den deutschen Mittelstand. Ihm fehlt es zwar durchaus an Größe im Vergleich zu den Elektro- und Internet-Giganten. Aber seine Anpassungsfähigkeit ist legendär. Der Mittelstand sollte daraus sein Fitness-Programm für die Zukunft zusammenstellen.