Das jüngste DAX-Unternehmen wird dieses Jahr auch schon 45 Jahre alt: SAP. Die Walldorfer sind zugleich das einzige deutschstämmige Softwarehaus von Weltruhm – auf Augenhöhe mit den Riesen Microsoft, Apple, IBM oder Oracle. Hierzulande folgen die Software AG – mit einem Abstand so groß wie die Tabellenlücke zwischen 1899 Hoffenheim und Darmstadt 98 – und die Steuerberater-Genossenschaft DATEV. Selbst die für die Software-Entwicklung zuständigen Abteilungen der großen deutschen Automobilhersteller, Maschinenbauer, der Geldinstitute und Versicherungen sind in der Regel personell besser ausgestattet als der große Mittelstandsbauch der hiesigen Software-Szene.

Das sagt zweierlei über den Wirtschaftsstandort Deutschland: Zwar kommen die meisten Hidden Champions – also die viel zitierten heimlichen Marktführer – aus deutschen Landen, aber außer SAP ist im letzten halben Jahrhundert kein innovativer Weltkonzern entstanden. Und obwohl es in den siebziger und achtziger Jahren einen Boom der Software-Gründungen durch die mittlere Datentechnik und in den neunziger Jahren durch den Personal Computer und das Internet gab, hat es kaum einer der Software-Unternehmer zu mehr als regionaler Größe gebracht.

Warum eigentlich? Software braucht jeder Mensch und jede Organisation – vor allem in Deutschland, wo die Prozessoptimierung gerade durch den Einsatz von modernen Computeranwendungen zur Königsdisziplin aufgestiegen ist. Aber dieser Bedarf wird überwiegend von den Weltmarktführern mit ihren globalen Standardlösungen bedient – und von den laut Schätzungen rund 30.000 deutschen Softwareanbietern verfeinert, ergänzt oder überhaupt implementiert. 30.000 kleine und mittlere Unternehmen – das entspricht rund einem Prozent aller in Deutschland gemeldeten Unternehmen. Zum Vergleich: In den letzten Jahren entstanden rund 3000 digitale Startups – also ein Promille.

Das wird sich auch nicht ändern, wenn Software nun als Treiber des digitalen Wandels eine erneute und erneuerte Position als zentralen Wirkstoff für Fortschritt, Wachstum und Wertschöpfung erfährt. Denn der Umbau der Softwarelandschaft vollzieht sich im größten europäischen Software-Markt nur zögerlich:

- Noch halten deutsche Software-Unternehmer krampfhaft an alten Geschäftsmodellen fest, die auf Lizenzvertrieb, Software-Installation vor Ort und aufwändigen Beratungsleistungen beruhen – und zögern stattdessen mit dem Schritt ins Cloud Computing.

- Noch bevorzugen deutsche Software-Entwickler die traditionellen Entwicklungsmethoden, Test- und Implementierungsverfahren und wenden sich erst allmählich einer agilen Methodik zu, die der gestiegenen Geschwindigkeit von Innovation und Weiterentwicklung bei angemessener Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen würde.

- Noch verstehen vor allem mittelständische Software-Unternehmer ihr Ökosystem als verlängerte Werkbank der globalen Anbieter von Standard-Software, statt die Mechanismen einer teilenden Gesellschaft für den eigenen Software-Vertrieb zu nutzen, wie es die digitalen Startups tun.

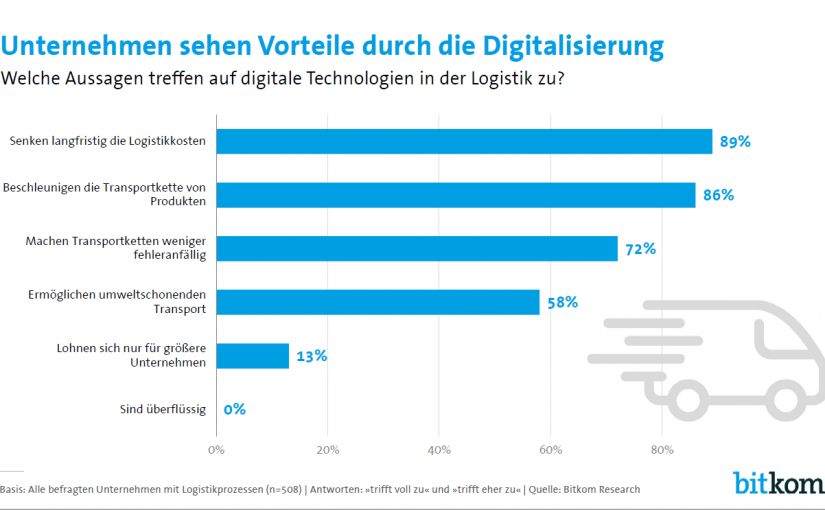

Der Hightech-Verband Bitkom hat inzwischen die zentrale Rolle, die deutsche Software-Unternehmen bei der digitalen Erneuerung von Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen könnten, zu einem Kernthema im Vorfeld der Bundestagswahl erhoben und den Urnengang im Herbst zu einer „Digitalwahl“ stilisiert. Dabei geht es dem Verband darum, für den soften Antriebsstrang der deutschen Wirtschaft neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Förderung der Software-Kompetenz bei Schülern und Auszubildenden gehört ebenso zu den politischen Maßnahmen, die der Bitkom vorschlägt, wie die Stärkung des Öffentlichen Sektors als Vorreiter der Digitalisierung, der zugleich durch offen gestaltete Ausschreibungen auch kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu staatlichen Aufträgen verschaffen soll. Und nicht zuletzt sollen offene Architekturen unter Nutzung offener Schnittstellen, Formate und Standards in gemeinsamen Projekten von Wissenschaft und Wirtschaft entstehen.

Das klingt nach Dirigismus und weniger nach dem freien Spiel der Kräfte, für das die digitale und soziale Marktwirtschaft stehen sollte. Und es klingt ein bisschen nach der Kampagne, die Ende der achtziger Jahre ein für alle zugängliches Betriebssystem als Basis für ein offenes Ökosystem hervorgebracht hat: Unix. Auch da waren es die Behörden und halbstaatlichen Organisationen, die sich vor den Karren einer vermeintlichen Offenheit spannen ließen. Herausgekommen ist dabei – nun immerhin das Internet als Basis für ein neues digitales Ökosystem. Es gibt bei aller Regulierung doch immer wieder Überraschungen!