„Damit hatten wir nicht gerechnet“, gestand Torsten Schmidt, Konjunkturchef am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, dem Handelsblatt. Und Jens-Oliver Niklasch kommentierte in der FAZ, das alles sei „absolut verblüffend“. Der Grund: Die deutsche Wirtschaftsleistung war im dritten Quartal nicht wie vorhergesagt eingebrochen, sondern um 0,3 Prozent gewachsen. Und nicht nur das: damit stieg das Bruttoinlandsprodukt erstmals wieder über das Vorkrisenniveau. Gemeint ist dabei nicht die Energiekrise, sondern die Corona-Krise. Damals – im dritten Quartal 2019 – lag die Wirtschaftsleistung ein Weniges unter dem heutigen Wert. Man ist versucht zu fragen: Krise – welche Krise?

Sind die Unternehmer, die unter ihren Energiekosten schier zusammenbrechen, nur von den Medien aufgeputschte Nörgler? Mitnichten! Es ist zu befürchten, dass das dicke Ende noch kommt. Denn der jetzige Konjunkturanstieg speist sich vor allem aus dem Nachholbedarf der privaten Verbraucher, die es im Sommerurlaub so richtig krachen ließen, wieder lange vermisste Dienstleister wie Friseur und Restaurants aufsuchten und sich „mal was gönnten“, wie die Konsumforscher der GfK feststellten. Das böse Erwachen mit Nachzahlungen zur Gas- und Stromrechnung kommt noch. Wie werden sehen, wie sich das auf das Weihnachtsgeschäft auswirken wird, wenn im Einzelhandel und bei den Konsumgüterherstellern die stärksten Umsatzmonate ausfallen.

Denn die Langzeitprognosen sind eben doch düster. Zwar erwartet die Bundesregierung ein Wirtschaftswachstum fürs ganze Jahr von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, doch im kommenden Jahr, wenn mit Corona, Russlandkrieg und Energiekosten alle Krisen zusammenfallen, erwartet die OECD für Deutschland einen Rückgang um bis zu 0,7 Prozent gerechnet. Das wäre noch glimpflich – aber das Gespenst der Rezession geht um in Europa.

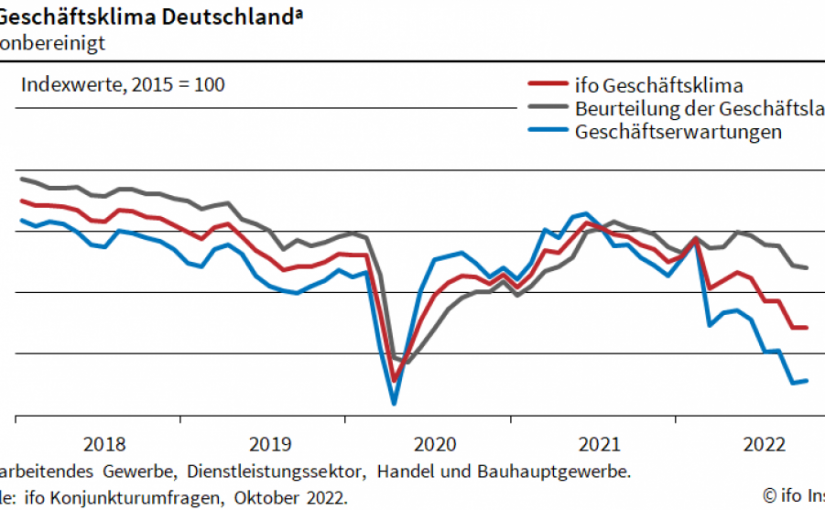

Schon jetzt ist die Stimmung der Unternehmer im Keller. Zwar ist der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts nur um 0,1 Punkt auf jetzt 84,3 Zähler gesunken – liegt aber eben doch deutlich unter dem Nominalwert von 100 Punkten. „Wir werden der Rezession nicht entgehen“, fürchtet ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest – „auch wenn sie vielleicht nicht so drastisch ausfallen wird, wie viele befürchtet haben.“ Für die Stabilisierung nach dem deutlichen Einbruch in den Sommermonaten haben wohl die zuletzt guten Nachrichten geführt: Die Gasläger sind voll, der Gaspreis sinkt, das Wetter ist mild.

Doch da niemand wissen kann, was kommen wird und mit welchen Mitteln „der Mann im Kreml“ noch den Westen drangsalieren wird, stellen sich die Unternehmen auf das Schlimmste ein und verschieben alle Projekte, die sich verschieben lassen – allen voran die Investitionen in die digitale Transformation. Das ist durchaus gefährlich, denn wenn die Konjunktur wieder anzieht, sind es die digitalen Vorreiter, die dann schnell an Tempo gewinnen, während die Nachzügler den Versäumnissen hinterhertrauern. Das war schon vor Corona so, als vor allem der Mittelstand angesichts der vollen Auftragsbücher die Produktion hochgefahren hat und die Innovationen warten mussten.

Im Grunde genommen ist das die wahre Krise der deutschen Wirtschaft. Denn wieder wird versäumt, was doch so dringend notwendig ist, wenn die deutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb bestehen soll. Sonst droht statt „Made in Germany“ ein „Made in Overseas“. Deutschland ist das letzte Land des Westens mit einem vergleichsweise hohen Industrieanteil an der Wertschöpfung – und wird deshalb auch von der Rezession stärker getroffen als andere, befürchtet die OECD.

Dass die Unternehmen weltweit ihre Digitalprojekte sistieren, bekommen gerade die großen US-amerikanischen Technologieunternehmen zu spüren, die im zurückliegenden Quartal durch die Bank mit schwachem Wachstum und negativen Aussichten für Negativschlagzeilen sorgten. Das hat Folgen an der Börse. Um zusammengenommen 2,5 Billionen Dollar ist deren Marktkapitalisierung gesunken. Der Aktienkurs von Meta brach um dramatische 25 Prozent ein. Dagegen wirken die minus 9 Prozent von Alphabet, die minus 7 Prozent von Amazon und die minus 6 Prozent von Microsoft bescheiden. Dabei stecken die Tech-Giganten auch weiterhin tief in den schwarzen Zahlen. Aber das Signal ist gesetzt.

Die Corona-Krise hatte den Tech-Unternehmen höchste Wachstumsraten und satte Gewinne geliefert, weil Unternehmen im Lockdown ihre informationstechnische Infrastruktur umbauen mussten. Das ist inzwischen abgeschlossen. Für Neues fehlen derzeit Geld und Nerven. Und der Wechsel in die Cloud stärkt zwar auf lange Sicht die Einnahmen aus Abonnements, senkt aber kurzfristig den Gewinn, wenn Lizenzgebühren entfallen. Und wenn die Konjunktur abflaut, sinken die Aktivitäten in den digitalen Medien, wodurch auch dieser Geldhahn weniger stark liefert.

Wenn die Flaute anhält, könnte es für die Tech-Giganten schwierig werden, die die erheblichen Ausgaben in Forschung und Entwicklung, in ihre globale Präsenz und in ihre Cloud-Rechenzentren weiter stemmen müssen. Ihr Geschäftsmodell ist auf fortgesetztes Wachstum im großen Stil ausgerichtet. Es wäre vielleicht die nachhaltigste Krise, mit der die Wirtschaft zu kämpfen hätte, wenn die Digital-Lieferanten nicht mehr so performen, wie wir das gewöhnt sind. Dann würde auf die Energiekrise eine Digitalkrise folgen.