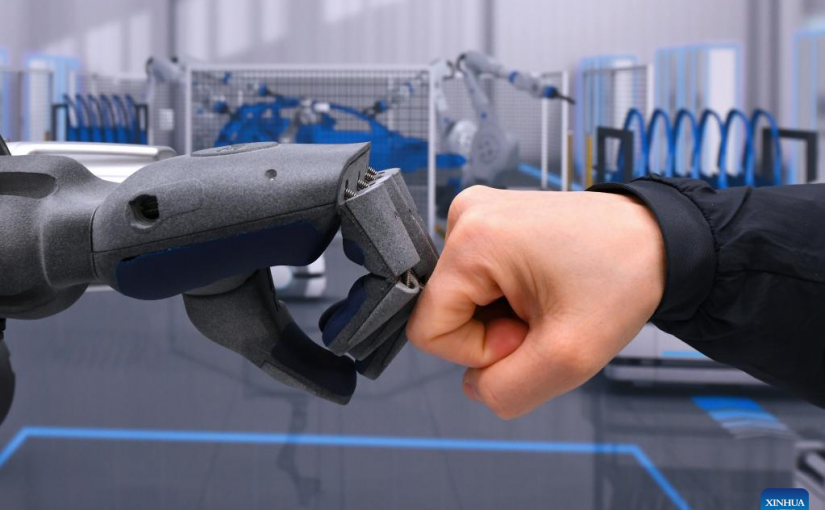

Wenn´ s vorne summt und hinten dreht, man zur Hannover Messe geht! Endlich – nach pandemiebedingten Magerjahren hat sich die Welt wieder unter dem Hermes versammelt. Oder zumindest der interessierte Teil davon, der sich mit Energieeffizienz, ressourcenschonender Produktion, Automatisierung und digitaler Transformation beschäftigt. Rund 4000 Aussteller ließen es in der Tat drehen und summen, denn überall auf den Messegängen tummelten sich Roboter, die Hände schüttelten, freundliche Chats hielten oder ihre Arbeit ehrfürchtig unterbrachen, wenn sich ein Mensch näherte. Die Dinger werden immer intelligenter. Und deshalb konnten es sich viele Aussteller leisten, ihre Coboter – also „Handhabungsautomaten“, die dem Menschen direkt zur Hand gehen können – im wahrsten Sinne des Wortes auf die Menschheit loszulassen.

Die gute Nachricht: 130.000 Besucher strömten in der vergangenen Woche auf das Messegelände. Das ist zwar noch nicht ganz auf Vor-Corona-Niveau, aber auf dem besten Weg dorthin. Aus Sicht der Messegesellschaft ist es durchaus positiv, dass immerhin 43 Prozent der Gäste aus dem Ausland kamen. Für den deutschen Industriestandort ist das allerdings keine so gute Nachricht. Denn sie bedeutet, dass sich nur 78.000 Entscheider aus Deutschland auf den Weg nach Hannover gemacht haben. 78.000 von schätzungsweise acht Millionen Managern und Managerinnen in Deutschland. Das wäre dann gerade einmal ein Prozent.

Das wäre zu wenig für die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz wohl auch für die Rückbesinnung auf deutsche Fertigungstugenden im Sinn gehabt haben wird, als er in seiner Eröffnungsrede zur Hannover Messe die digitale Transformation als das zentrale Wachstumsprojekt für den Wirtschaftsstandort Deutschland ausgerufen hatte. Der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft, Fortschritte in KI-Forschung, Robotik oder Mikroelektronik, Kooperation von Menschen und Robotern – aus diesen Beispielen (und einigen mehr) gewinne er Zuversicht, dass daraus ein großer Aufschwung für unser Land werde. Er betonte zugleich die Notwendigkeit, dass wir „diese Transformation hier in Deutschland nun wirklich anpacken, dass wir vom Reden ins „Doing“ kommen.“

Man könnte auch angesichts der in Deutschland grassierenden Technologiefeindlichkeit sagen: Vom Dissing ins Doing. Den immer noch wird geradezu reflexartig von drohenden Arbeitsplatzverlusten, Verlust der informationellen Selbstbestimmung, vom gläsernen Patienten oder gar Entmündigung gemenetekelt, wenn es um Digitales oder – gottseibeiuns – Künstliche Intelligenz geht. Für die Bedenkenträger muss die Hannover Messe wie die Cannabis-Messe in Barcelona wirken – überall der süße Duft der Innovation.

Dennoch spürt Jochen Köckler, Vorstandschef der Deutschen Messe AG, so etwas wie Aufbruchstimmung, „die dahin geht, dass es Technologien für eine wettbewerbsfähige und gleichzeitig klimafreundliche Industrieproduktion gibt“. Nur – es gibt sie schon lange. In Deutschland herrscht jedoch immer noch Skepsis, Verunsicherung und mangelnde visionäre Kraft vor. Es geht jetzt darum, dass die Innovatoren, die neue Fertigungsmethoden durch Robotik und Automation auf der Industriemesse vorgestellt haben, nun auch erfolgreiche Vertriebsarbeit leisten und die Technologien auch tatsächlich im Mittelstand implementieren.

Und zwar ziemlich zügig. Es geht nicht nur um das Was und Wie, sondern auch um das Wann. Das neue Deutschlandtempo, wie es beispielsweise die Deutschland-Chefin von Microsoft, Marianne Janik fordert, mag für deutsche Unternehmer bereits atemberaubend sein – im Vergleich zur internationalen Elite in den USA, in Indien und China, sind wir allerdings immer noch auf Schneckenpost-Niveau. „Der Knoten ist geplatzt in Richtung Investitionen in die elektrische Infrastruktur – vor allem in den Netzausbau, um endlich Offshore-Windenergie an Land zu bringen“, gibt sich der Präsident des Elektro- und Digitalverbands ZVEI und Chef des Ausstellerbeirats, Gunther Kegel, zuversichtlich. „Da geht es mit Riesenschritten voran.“ Zugleich müssten in Deutschland etliche bürokratische Hemmnisse abgebaut werden. „Wir brauchen jetzt Tempo und wirklich Entschlossenheit in der Umsetzung.“

Wenn der Knoten geplatzt ist, muss jetzt Unternehmungsgeist fließen – in der Politik und in der Wirtschaft. Dann klappt´ s auch mit den Downloads bei den Abi-Arbeiten!