Mehr und mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, dass die Digitalisierung kein Technologiethema ist, sondern vielmehr eine gesellschaftspolitische Herausforderung. Digitalisierung ist nämlich kein Synonym für Automatisierung. Sie transformiert vielmehr unsere bisherigen Lebensgewohnheiten in einen anderen Lebensstil. Dass das so ist, haben wir mit der Einführung des Smartphones erfahren: Was als neue Technologie eingeführt wurde, entwickelte sich vom reinen Mobilitätstool zum Symbol einer unmittelbar synchronisierten Gesellschaft.

So wie das Auto als Mobilitätstool den Raum überwindet, schaltet das Smartphone die Zeit gleich. Die digitale Transformation überwindet sowohl Raum und Zeit als auch die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. Und ganz grundsätzlich: sie verwandelt flüchtige Zustandsbeschreibungen in dauerhafte und verwertbare Informationen. Theoretisch kann jeder Gegenstand jeder Prozess, jeder Dialog und jede Bewegung Teil des großen digitalen Orchesters werden.

Für viele Kritiker des digitalen Fortschritts reduziert sich dessen Tragweite allerdings auf die Frage, ob der Automatisierungsgrad bei den Trägern unseres Wohlstands – allen voran der mittelständischen Wirtschaft – schnell und weit genug ausgebaut wird. Aber ein Prozess, der lediglich automatisiert wird, ist noch kein neuer Prozess, schon gar nicht ein neues Geschäftsmodell. Er ist dann vielleicht effizienter und flexibler – und das ist ja auch schon was. Aber eine Transformation des Bisherigen ist damit nicht erreicht.

Wir stehen deshalb vor drei Aufgaben:

In der Gesellschaft muss erstens ein offener und breit angelegter Diskurs zwischen Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Schule und Beruf entstehen, der eine Vorstellung von der Veränderungsdynamik durch die Digitalisierung vermittelt.

Es bedarf dazu zweitens einer gelebten Gründerkultur, die das Entstehen dynamisch, digital und disruptiv ausgerichteter Startups begünstigt.

Und wir brauchen drittens neue Kooperationsformen von Altem und Neuem, von Startups und etablierten Unternehmen, aber auch zwischen den Generationen.

Aus der Sicht der Startup-Szene stellt sich der Bundesverband Deutsche Startups nun seit fünf Jahren diesen Themen. Neben den rund 800 Startup-Unternehmen, die der Verband inzwischen vertritt, sind zahlreiche Unternehmen der etablierten Wirtschaft, Interessensverbände, Lehrstühle, Kapitalgeber, Business Angels und nicht zuletzt Vertreter aus Politik und Gesellschaft im Verband vertreten. Umgekehrt ist der Startup-Verband in zahlreichen Verbänden und Gremien aktiv. So entstand ein Netzwerk des digitalen Deutschland, in dem dieser Diskurs bereits funktioniert.

Jetzt, zum fünften Geburtstag, hat sich der Startup-Verband ein Kuratorium zur Seite gestellt, das diesen Dialog vertiefen und auf ein möglichst breites Spektrum in Deutschland und Europa ausgeweitet werden soll. Das „Kuratorium digitales Deutschland“ ist letzte Woche offiziell ins Leben gerufen worden. Der Vorstand hat mich zum Leitenden Kurator bestellt.

Um dieses Netzwerk weiter auszubauen, stützt sich das Kuratorium auf Beiräte aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital, die den Diskurs weiter tragen sollen. Sie sind Ratgeber für die Startups und Botschafter der Startups zugleich. Es freut mich mitzuerleben, wie dieser Beiratsgedanke begeisterten Zuspruch unter jenen Personen der Gesellschaft erfährt, denen Florian Nöll, der jüngst wiedergewählte Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, und ich als Kuratoriumsvorsitzender diese Idee angetragen haben.

Die Idee lässt sich in fünf Thesen umreißen:

- Deutschland braucht Gründungs-Botschafter. Unternehmertum und unternehmerisches Wagnis werden in der deutschen Gesellschaft nicht als Alternative zum festen Arbeitsverhältnis gesehen. Unternehmerischer Erfolg ist ebenso wie das Scheitern negativ konnotiert.

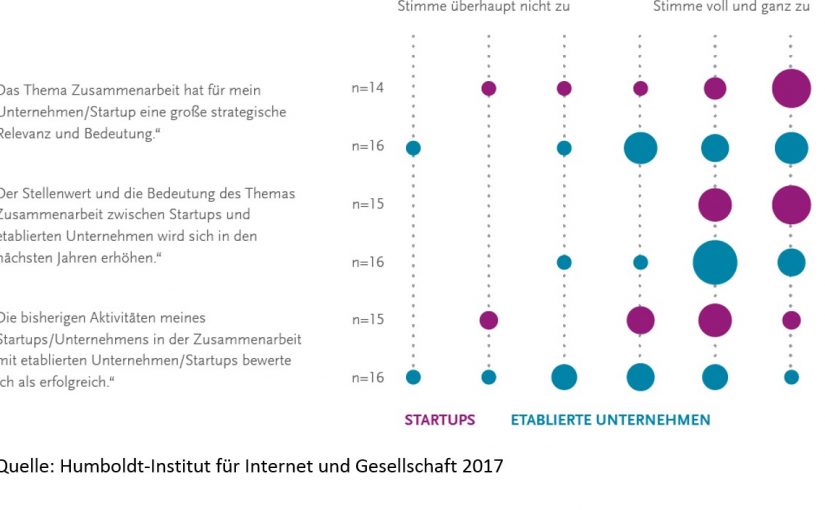

- Kooperation zwischen Startups und etablierten Unternehmen intensivieren. Etablierte Unternehmen suchen Partnerschaften bevorzugt unter ihresgleichen. Startups gehen die überkommenen Geschäftsmodelle in der Regel aus der Perspektive der digitalen Transformation an.

- Die digitale Transformation greift in alle Lebensbereichen ein. Die Veränderungen, die sich durch die Digitalisierung in unserem Lebensstil, in der Arbeitswelt, in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vollziehen, erfolgen schleichend und dennoch rasend schnell. Die Auswirkungen der digitalen Transformation werden jedoch nicht überall und von jedermann verstanden.

- Politik, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft sind die Säulen einer Gründerkultur. Es gibt inzwischen vertikal ausgerichtete Kooperationen zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Es fehlt aber an der umfassenden, konzertierten Aktion, die für einen Ruck in der Neuerfindung des Standorts Deutschland sorgen kann.

- Der digitale Wandel hat viele Gesichter. Die Digitalisierung ist abstrakt, ihre Beispiele aber sind konkret. Deshalb sollen konkrete Erfolge aufzeigen, wie sich aus einer unternehmerischen Vision eine Standortbestimmung, eine Digitalstrategie und schließlich eine erfolgreiche digitale Transformation mit neuen Geschäftsmodellen entwickeln können.

Es sind also nicht die Technologiefragen, die das Kuratorium digitales Deutschland umtreiben, sondern ihre gesellschaftlichen Implikationen. Kooperationen zwischen unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft steht dabei am Anfang und am Ende dieser Idee. Ich freue mich auf viele Mitstreiter, Botschafter und Beiräte.