Es ist, als hätten die Cloud-Marketiers lange Zeit Angst vor der eigenen Courage gehabt. In der Anfangsphase der Cloudifizierung nämlich herrschte die Überzeugung vor, dass alles und jedes als Service in einer öffentlichen Wolke bereitgestellt werden soll. Das provozierte die heftigsten Ressentiments der IT-Manager, die die Exklusivität der eigenen System-Infrastruktur gefährdet sahen. Wie Fürstentümer wollten sie ihre IT Landschaft für sich allein. Wenn nicht OnPremises, dann aber wenigstens in einer privaten Wolke.

Okay, okay, sagten da die Cloud-Adepten und knickten brav ein: dann eben privat, Hauptsache Wolke. Und tatsächlich klappte das. Mehr und mehr Unternehmen engagierten sich im Aufbau einer privaten Cloud-Infrastruktur oder wählten die Hybridlösung – ein bisschen OnPremises, ein bisschen OnDemand. Das Ganze hat mehr Ähnlichkeit mit Hosting und Outsourcing als mit Sharing.

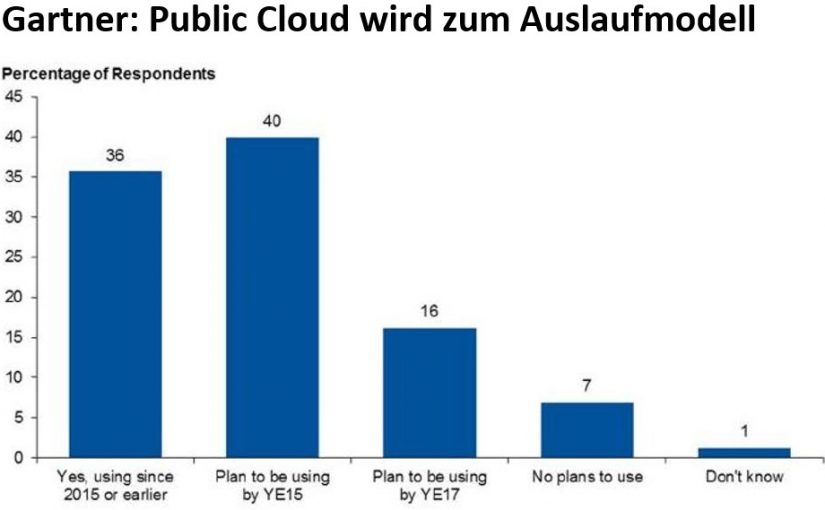

Jetzt schlägt das Pendel wieder zurück, behauptet die Gartner Group, die in den letzten Monaten intensiv das Kaufverhalten der Unternehmen rund um die Cloud beobachtet hat. Während sich derzeit nicht einmal sechs Prozent der Cloud-Investitionen auf Investitionen in Public Clouds beziehen, sollen es 2020 schon knapp zehn Prozent sein – bei einem Gesamtumsatzvolumen von 381 Milliarden Dollar. Doch der Trend wird sich weiter beschleunigen. 80 Prozent der von Gartner befragten IT-Manager mit Entscheiderkompetenzen gaben an, dass sie sich in öffentliche Infrastrukturen einkaufen wollen.

Es gibt eine Reihe von Gründen für diesen Meinungswechsel. Erstens haben sich ganz grundsätzlich die Ressentiments gegenüber Cloud Computing im Allgemeinen gelegt, so dass auch die Public Cloud mit mehr Rationalität bewertet wird. Zweitens kann die Private Cloud gegenüber der Shared Infrastructure in puncto Skalierbarkeit kaum mithalten. Und drittens ist das Innovationstempo durch neue Services, die neutralisiert allen Cloud-Kunden zur Verfügung gestellt werden, deutlich höher. Damit ist die Basis für die Umsetzung digitaler Geschäftsprozesse vor allem in der öffentlichen Wolke gegeben. Private Clouds sind nur so innovativ und so schnell – kurz: so agil – wie ihre Besitzer es zulassen. Public Clouds hingegen profitieren von der Nachfrage aller.

Nach den Erhebungen der Gartner Group ist die Modernisierung der eigenen IT-Infrastruktur derzeit die Haupttriebfeder, die die Unternehmen in Richtung Public Cloud treibt. Gerade IaaS-Angebote – also Infrastructure as a Service – belebt dabei das Geschäft, das gegenüber dem Vorjahr um 42 Prozent wachsen soll und damit am stärksten wächst. Cloud Applications (SaaS) wachsen halb so schnell (21,7 Prozent) auf stattliche 39 Milliarden Dollar Umsatz. Platforms as a Service hingegen werden nach Ansicht von Gartner in den kommenden Jahren vor allem dadurch belebt, dass Datenbank-Managementsysteme über die Cloud angeboten werden. Eines von zehn DBMS-Systemen könnte im Jahr 2020 aus der Cloud heraus genutzt werden.

Der Schwenk zur Private Cloud erfolgt dagegen alles andere als mit fliegenden Fahnen. Der Wind weht aus allen Richtungen. So wie der Übergang von OnPremises zu OnDemand durch hybride Mischformen der IT-Infrastruktur gekennzeichnet ist, werden auch Hybridlösungen eine Mixtur aus Private und Public Clouds vorantreiben. Der typische Fall könnte so aussehen: Während ein Unternehmen nach wie vor seine ERP-Lösung (zum Beispiel SAP) vor Ort einsetzt oder über einen Hosting-Anbieter outgesourct wird, erfolgt zugleich die Integration einer Lösung für das Kundenmanagement, die über die Public Cloud angeboten wird – zum Beispiel durch Salesforce. Die Social Media Integration und die Einbindung des Internets der Dinge wiederum wird ebenfalls über öffentliche Plattformen eingebunden. Und für Lösungen mit Drittanbietern nutzt man die Infrastrukturangebote von Microsoft Azure oder Amazon Webservices.

Das Spiel der Infrastrukturen läuft auf „Meine Wolke, deine Wolke“ hinaus. Und die Gewinner des demografischen Wandels – die Digital Natives, deren erste Vertreter derzeit in die Arbeitswelt hineindrängen – werden darauf antworten: „Ach, was: unsere Wolke!“