Vor wenigen Tagen durchbrach der Börsenwert von Microsoft erstmals die magische Grenze von zwei Billionen Dollar. Nur ein Unternehmen – Apple – hat zuvor eine solche Marktkapitalisierung erreicht. Microsoft allein ist damit mehr wert als alle 30 deutschen DAX-Konzerne zusammengenommen. Deren Marktkapitalisierung erreichte zum Ende der letzten Börsenwoche immerhin 1,5 Billionen Euro – mit SAP als wertvollstem Unternehmen, aber bei 138 Milliarden Euro nicht einmal ein Zehntel der Microsoft-Marke groß.

Der Abstand war nicht immer so groß. 2014 – als Satya Nadella das Amt des Chief Executive Officers von Steve Ballmer übernahm und Bill Gates als Chairman of the Board zurücktrat (nicht ganz freiwillig, wie wir heute wissen), da dümpelte die Microsoft-Aktie mit 38 Dollar bei weniger als einem Sechstel des heutigen Werts. In wenigen Tagen dürften zudem die Börsenphantasien weiter beflügelt werden. Dann endet das Geschäftsjahr – und in den vergangenen zwölf Monaten hat Microsoft erheblich von den durch den Corona-Lockdown stimulierten Investitionen überdurchschnittlich profitiert.

Mit diesem neuen Höchstkurs honorieren die Aktionäre und Analysten nicht nur den klaren Technologiekurs von Microsoft, der mit der Vision von CEO Satya Nadella – „Intelligent Cloud / Intelligent Edge“ – einhergeht. Sie würdigen auch die Tatsache, dass Millionen Organisationen im Lockdown mit Hilfe der Collaboration-Software Teams und der Cloud-Plattform Azure ihre Arbeit fortsetzen konnten. Sie haben damit unmittelbar erfahren können, dass Digitalisierung neue Freiheitsgrade freisetzen kann.

In der Tat ist die Cloud der größte Wachstumsfaktor. Das gilt nicht nur für die klassische Unternehmens-IT, die mit Azure sicher in der Cloud betrieben wird, sondern mehr und mehr auch für die Fertigungsumgebung, die über das Internet of Things zu neuer Flexibilität gelangt. Nach Studien ist Azure IoT Edge führend bei der Unterstützung von fertigungsnahen IT-Prozessen. Und nach Ansicht der Gartner Group ist Microsoft Azure gerade beim Thema Security marktführend. Sicherheit nimmt gerade in Zeiten von Cyberangriffen an Bedeutung zu. Und die Cloud erweist sich hier in der Regel als besser geschützte IT-Umgebung im Vergleich zur klassischen Vor-Ort-Infrastruktur.

Nach Einschätzung von Marktanalysten geht gerade in Deutschland jetzt eine „zweite Welle“ der Digitalisierung los, in der der Mittelstand die technologiegetriebene Transformation wagt. Diese positive Grundeinstellung zum Nutzen der Digitalisierung geht übrigens inzwischen durch alle Bevölkerungsgruppen. 94 Prozent der Bevölkerung sehen beispielsweise deutliche Defizite in der digitalen Ausstattung der öffentlichen Hand. Und 60 Prozent der Deutschen sehen den digitalen Wandel als positive Perspektive – und der Lockdown hat in vielen Bereichen gezeigt, wo die Defizite offenliegen. Im Gesundheitswesen, im Bildungssektor, in der öffentlichen Hand, aber eben auch im Mittelstand besteht ein Reformstau, der jetzt mit neuen Digitalstrategien abgebaut wird.

Das kann, ja das wird einen ungeheuren Wirtschaftsboom lostreten, der die Entwicklung von Microsoft in den letzten sieben Jahren in den Schatten stellen könnte. Denn hierzulande sind rund drei Millionen mittelständische Unternehmen auf dem Sprung nach Digitalien. Die US-Economy mag von den Internet-Giganten getragen werden – die Deutsche Wirtschaft wird dagegen vom Mittelstand getragen, der so stark ist, wie in keinem anderen Land. Wie der Mittelstand in Sachen Digitalisierung tickt, hat jetzt der Vorsitzende des BDI/BDA Mittelstandsausschusses im Bundesverband der deutschen Industrie, Hans-Toni Junius ausgeleuchtet.

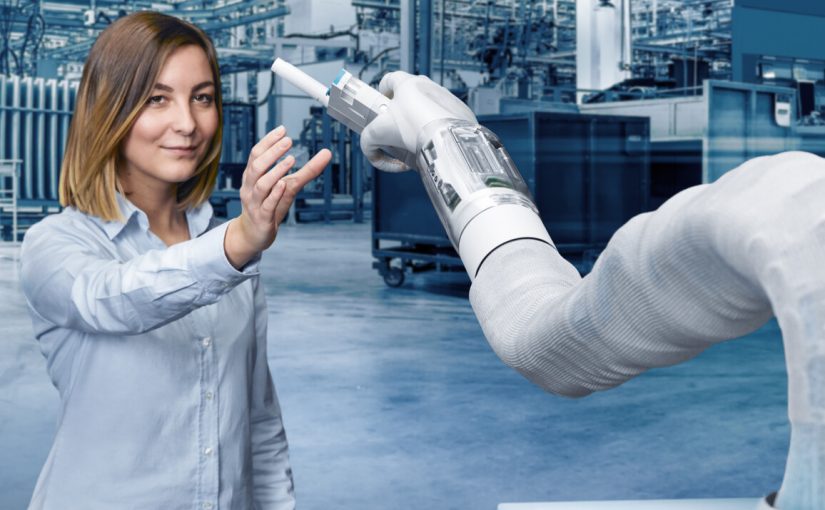

„Digitalisierung bedeutet Freiheit“, postulierte er aus Sicht des Mittelstands im Diskussionspanel auf dem virtuellen Tag der deutschen Industrie letzte Woche. Dort, wo Geschäftsprozesse repetitiv sind, sich also ständig wiederholen, hilft seiner Ansicht nach Digitalisierung dabei, Menschen von immer gleichen Arbeitsgängen zu entlasten und kreative Kräfte für andere Dinge freizusetzen. Und umgekehrt erkennt der Mittelstand, dass durch Digitalisierung gestützte Prozesse sicherer ablaufen. Fehlervermeidung und Kreativität sind demnach die stärksten Motive für Innovationen und Investitionen.

Neue Freiheiten entstehen nach Junius auch durch neue Berufsbilder, die komplexer werden und neue Formen des vernetzten Denkens und Verstehens verlangen. Innovation ist vermutlich das künftige zentrale Kernprodukt „Made in Germany“, sagt BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Deutschland habe keine Alternative zum Industriestandort, und Innovationen stellen den wesentlichen, vielleicht einzigen Differenzierungsfaktor dar. Ohne die Digitalisierung würden diese Freiheiten des Wirtschaftens wegbrechen. Das müsse Grundkonsens sein.