Die Debatte um die digitale Transformation und ihre Bewältigung folgt üblicherweise einem bewährten Narrativ. Es dient als Hypothese, die in Studien bestätigt wird. Es ist die Basis für Fördermittelvergabe an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Und es ist die Grundlage für Lobbyisten und Politiker. Das Erzählmotiv geht ungefähr so:

Auf der einen Seite steht der deutsche Mittelstand, der sich nur zögernd gegenüber den Möglichkeiten der Digitalisierung öffnet. Da mittelständische Unternehmen für gut zwei Drittel der deutschen Wirtschaft stehen, ist der Standort Deutschland in Gefahr.

Auf der anderen Seite stehen die deutschen Startups, die sich disruptiv mit der Digitalisierung bestehender Geschäftsmodelle befassen. Da in Deutschland eine intensiv gelebte Gründerkultur fehlt, gibt es viel zu wenige dieser Hoffnungsträger. Deshalb ist der Standort Deutschland in Gefahr.

Dabei wird unterstellt, dass die einen – der Mittelstand – eine aussterbende Spezies sind, weil es ihr nicht gelingt, sich an die Herausforderungen des digitalen Ökosystems anzupassen. Die anderen – die Startups – verhungern auf der Suche nach Kapital und Kunden im digitalen Ökosystem. Deshalb werden Fördermaßnahmen gefordert, die das „Survival of the Unfittest“ sicherstellen sollen.

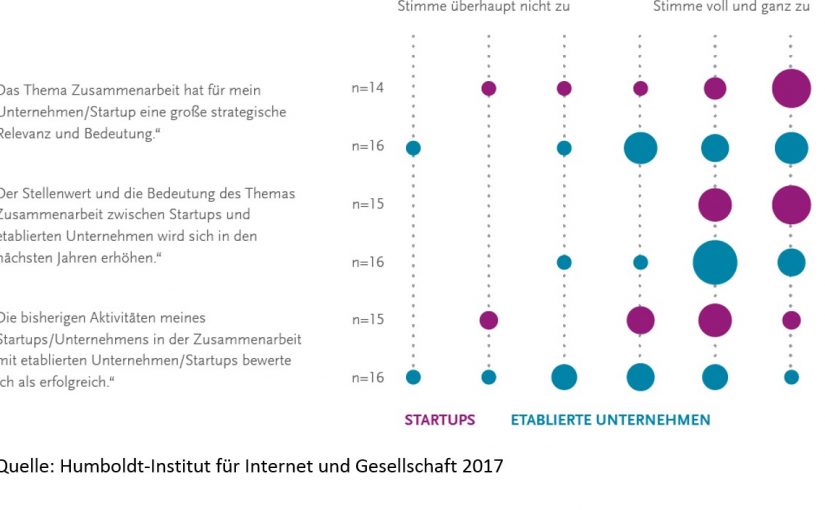

Die wichtigste Fördermaßnahme aber liegt gar nicht in den Händen der Politik. Sie liegt in den Händen der Beteiligten selbst, wie das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft (HIG) jetzt in einer breit angelegten Studie herausgearbeitet hat: Die wichtigste Fördermaßnahme besteht in der Überwindung des großen Grabens zwischen Mittelstand und Startups. „Learn, Match and Partner“ – empfehlen die Studienautoren nach gut 70 Interviews auf beiden Seiten des Atlantiks. Den während es dem Mittelstand an der Agilität fehlt, um neue Geschäftsmodelle aus den bewährten Strukturen herauszuheben, fehlt es den Startups an Kunden. Im Grunde also sind Mittelständler und Startups die idealen Partner, weil jeder hat, was dem anderen fehlt.

Es gelingt nur bislang viel zu selten, den großen Graben zwischen beiden zu überwinden. Einen Grund dafür sehen die Studienautoren in den geschlossenen Innovationsprozessen, die im Mittelstand immer noch bevorzugt werden. Zwar ist es inzwischen kaum noch möglich, die für Neuerungen notwendigen Kompetenzen sämtlich im eigenen Haus vorzuhalten, aber die meisten mittelständischen Unternehmen blieben trotzdem diesem Prinzip treu. Wenn sie Kooperationen suchen, dann in der eigenen Branche, besser noch innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette.

Ein offener Innovationsprozess hingegen sucht die Kompetenzen möglichst außerhalb des eigenen Ökosystems – entweder, indem eigene Ideen mit Hilfe des Marktes weiterentwickelt werden (also Inside-Out) oder, indem Innovationsansätze von außerhalb aufgenommen und mit der eigenen Expertise, zum Beispiel bei der Fertigung, umgesetzt werden (Outside-In).

Soweit die Theorie. In der Praxis aber, das haben die Interviews und Workshops gezeigt, die der Studie zugrunde liegen, prallen mit Startups und Mittelstand zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Dabei sind es interessanterweise die Kunden, die die Unterschiede in den Denkschulen der beiden potentiellen Kooperationspartner ausmachen. Mittelständische Unternehmen verfügen in der Regel über einen loyalen Kundenkreis und richten den überwiegenden Teil ihrer Aktivitäten darauf aus, diese Kundenbindung durch eine vorsichtige Produktpolitik und Stetigkeit in den Geschäftsprozessen zu erhalten. Startups hingegen verfügen über kaum nennenswerte Kunden, auf deren Bedürfnisse es Rücksicht zu nehmen gilt, und können den Markt ohne Scheuklappen analysieren und umkrempeln.

Startups sind „Explorer“, Etablierte sind „Exploiters“. Aber aus diesem Clash of Cultures können echt Innovationen entstehen. Dass dafür in Deutschland die Voraussetzungen nahezu ideal sind, hat jüngst der 5. Deutsche Startup Monitor vorgeführt. Die Untersuchung der Startup-Szene in Deutschland, die vom Bundesverband Deutsche Startups in Zusammenarbeit mit KPMG durchgeführt wird, bekräftigte die Einschätzung, dass der größte Teil der deutschen Neugründungen auf Business-to-Business-Beziehungen setzt. Sie sind also ähnlich ausgerichtet wie ihre potentiellen Kooperationspartner aus dem Mittelstand.

Der Startup-Verband, der in diesen Tagen sein fünfjähriges Bestehen feiert, hat daraus Konsequenzen gezogen. Der wesentliche Teil der Verbandsarbeit zielt inzwischen auf die Überwindung des großen Grabens. Matchmaking-Events, Fördermitgliedschaften und Wirtschafts-Netzwerke sollen die Zusammenarbeit zwischen Startups und Mittelstand stimulieren. Denn Startups gelten als „Mittelstand von Morgen“. Aber sie sollen nicht den Mittelstand von heute ablösen, sondern mit ihm kooperieren. Der wichtigste Schritt auf dem Weg in die Digitalisierung ist damit ein großer Sprung: der Sprung über den großen Graben.