Der Cloud wurde schon eine Reihe von Paradigmen-Wechseln angehängt: der Schritt von der eigenen Server-Farm zu einem (sichereren) Service-Rechenzentrum, der Umstieg vom Lizenz-Kauf zur Miete, die Nutzung bisher für den Mittelstand wirtschaftlich nicht rentabler Technologien wie Big-Data-Analyse und künstliche Intelligenz. Spätestens seit der Microsoft-Partnerkonferenz in Washington DC vergangene Woche wird ein weiteres Paradigma gestürzt: der klassische Vertrieb.

Das klingt zunächst mal gar nicht so radikal wie es tatsächlich ist. Bislang verliefen Microsoft-Partnermeetings – und die Partner-Konferenzen aller anderen Software-Anbieter, die über einen solchen Vertriebskanal herrschen – nach derselben Dramaturgie: 1. Akt – Götterdämmerung: „Die alten Helden des vergangenen Jahres werden auf die Bühne geholt“; 2. Akt – Die Zäsur: „Die Welt von morgen ist nicht mehr die Welt, wie wir sie kennen“; 3. Akt – Die Erwartung: „Der neue Held in Gestalt neuer Technologieangebote tritt auf; Pause; 4. Akt . – Das Versprechen: „Wer aus dieser Technologie Produkte macht, wird reich!“; 5. Akt – Der Weg: „Die Rahmenbedingungen aus Schulungsprogramm, Lizenzgebühren und Incentives werden vorgestellt“. Und dann geht man beseelt nach Hause.

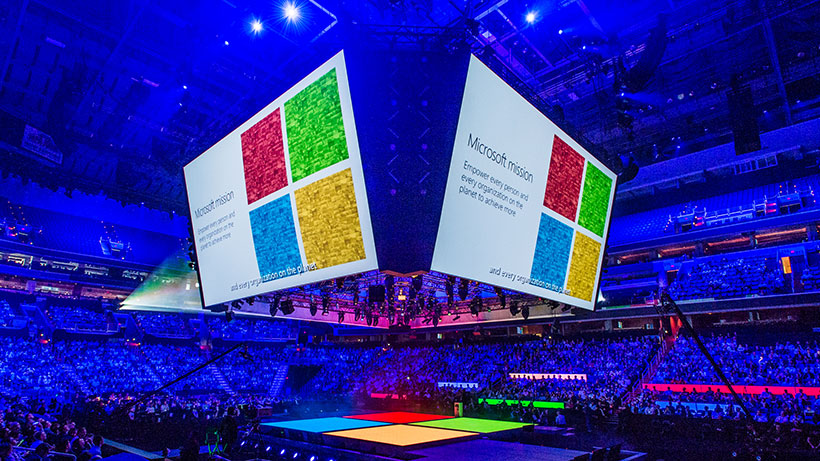

Doch auf der Microsoft Inspire, wie die Partner-World nicht ohne Tiefsinn jetzt heißt, wurde ein neues Drama aufgeführt. Zwar gab es Produktankündigungen rund um Azure und das neue Microsoft 365, einem Bundle aus Office 365, Windows 10 und Security-Features. Aber diesmal wurde auch unmissverständlich klar: Azure ist nicht einfach nur eine Plattform, sondern der ultimative Vertriebsweg für die Partner. Ohne Cloud keine Zukunft.

Dabei steckt in der Cloud als Lösungs-Plattform und Vertriebsweg ein ungeheures Potential. Denn nun machen Softwareanbieter mit der Cloud nicht mehr nur mehr Umsatz als über die reinen Lizenzen, weil sie ihren Kunden Nachfolgeverträge, Upgrades und App-In-Verkäufe anbieten können. Sondern sie können auch schneller wachsen, weiter globalisieren und zügiger neue Produkte an den Kunden bringen. Deshalb versteht sich Microsoft künftig nicht nur als Lieferant von Technologie, Produkten und Plattformen, sondern als Marketing- und Vertriebs-Maschinerie in der Cloud, die für und mit Partnern wachsen will. Und mit den Kunden natürlich. Kein Grundsatz war auf der Inspire so häufig zu hören wie die These, dass Microsoft in der Cloud antritt, um jede Person und jede Organisation produktiver und damit glücklicher zu machen.

Wie sehr sich Microsoft selbst damit in die Abhängigkeit seiner Partner begeben hat, macht die Tatsache deutlich, dass 90 Prozent des Microsoft-Umsatzes durch Partner initiiert werden. Aber das gemeinsame Ökosystem funktioniert. Mit jedem Dollar Umsatz, den Microsoft verbucht, werden bei Partnern neun Dollar Umsatz angeregt. Das gilt natürlich erst recht, wenn der Partner in die Cloud investiert hat.

Und das tun mehr und mehr Unternehmen. 64.000 Software- und Systemhäuser bieten inzwischen rund um den Globus Cloud-Lösungen auf der Basis von Microsoft-Technologien an. Und Monat für Monat wächst die Zahl der Cloud-Partner um 6000. Das hat Folgen: Rund ein Drittel aller Microsoft-Partner, so hieß es auf der Inspire, seien in den letzten zwölf Monaten ausgetauscht worden. Will sagen: Ein Drittel der Partner wurde ausgemustert und durch Cloud-affine Anbieter ersetzt.

Das wäre eine ungeheure Zahl. Denn nach eigenem Bekunden verfügt Microsoft weltweit über eine halbe Million Partnerunternehmen mit zusammen 17 Millionen Mitarbeitern. Demnach hätte es im zurückliegenden Jahr einen Wechsel von 170.000 Partnern gegeben. Allein der bürokratische Aufwand hinter der Akkreditierung und dem Disengagement dürfte immens sein. Doch es zeigt, wie ernst es Satya Nadella mit dem Umschwung in die Cloud ist. Denn bei 64.000 Cloud-Partnern setzen weltweit noch sieben von acht Partnern auf die alten Vertriebswege. Das sind zwar mehr Partner als Amazon, Google und Salesforce zusammen haben – aber deren Vertriebsmodell ist auch deutlich zentralistischer ausgelegt.

Aber auch da greift Satya Nadella entschieden durch. Statt der vor einer Woche diskutierten 3000 Mitarbeiter, die vom internen Umbau des Microsoft-Vertriebs betroffen sein sollen, sind es nun 18.000 Stellen, die in den kommenden Monaten bei den Niederlassungen außerhalb der USA auf ihre Cloud-Nähe überprüft werden. Es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben und jeder Mitarbeiter erhält die Möglichkeit, sich auf andere Microsoft-Positionen zu bewerben – aber radikaler könnte ein Umbau kaum ausfallen. Auch in Deutschland werden die Umbaumaßnahmen Spuren hinterlassen: 270 Arbeitsplätze oder zehn Prozent des Personals stehen zur Disposition.

Aber gleichzeitig erfolgt damit eine Stärkung der Cloud-Position. Bei externen Partnern und intern bei Microsoft hat der digitale Wandel inzwischen voll zugeschlagen. Microsoft baut sich zur Support-Organisation für den eigenen Partner-Kanal um. Denn Redmond will durch die Partner gewinnen. Deshalb heißt es jetzt: Partner first.